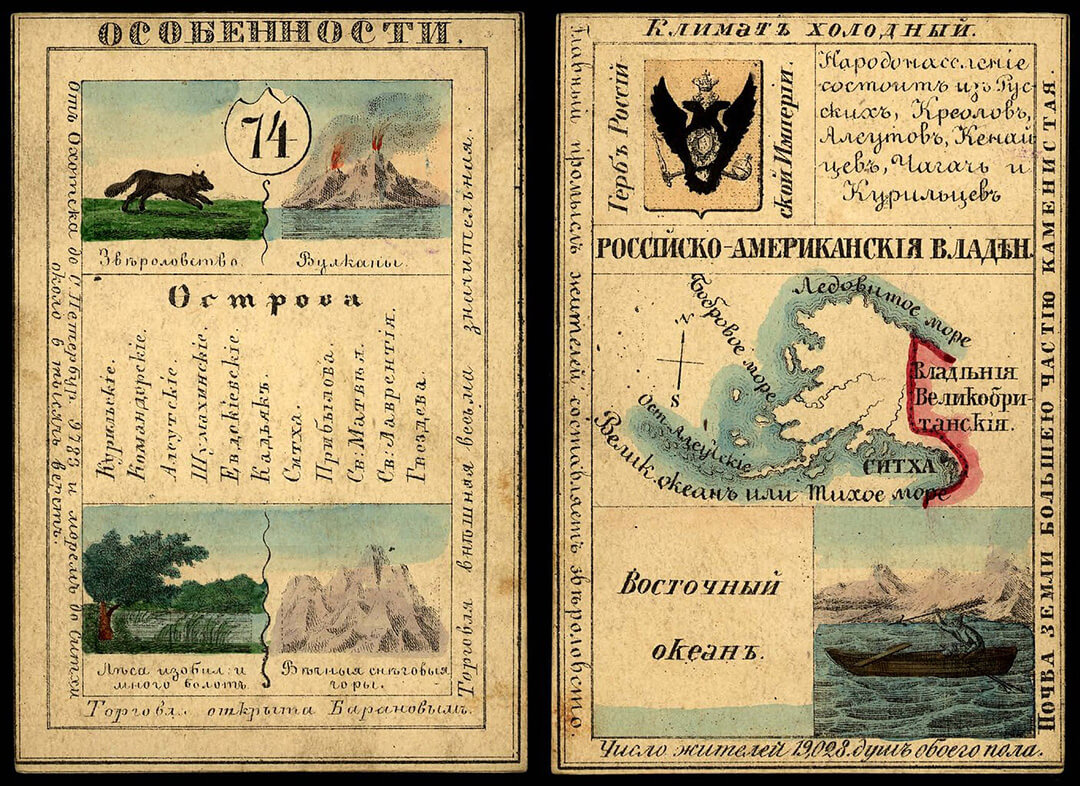

Обозреватель vc.ru изучил историю Российско-американской компании, которая занималась пушными промыслами на территории Аляски, основала поселение в Калифорнии и построила несколько крепостей на Гавайских островах.

Российско-американская компания — одно из самых неординарных предприятий в истории Российской империи и мира вообще. Основанная в период, когда другие страны захватывали колонии, она передала в руки русских купцов внушительную часть Северной Америки. Впрочем, там, где иностранные предприниматели добились успехов, русские вынуждены были отступить. Историки до сих пор обсуждают причины, почему безусловно успешное начинание завершилось именно так.

Cоздание Российско-американской компании

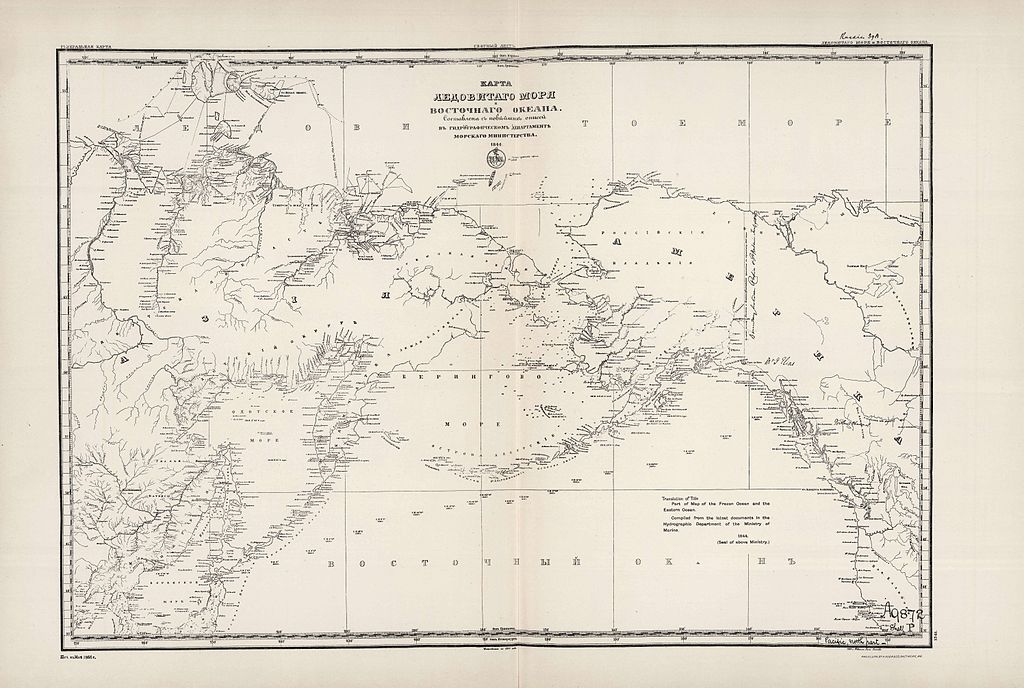

Начало Российско-американской компании положила экспедиция Михаила Гвоздева, который в 1732 году открыл Аляску, но нанес на карты лишь ее часть. Его успех развил знаменитый мореплаватель Витус Беринг, который установил, что открытая земля является полуостровом, а также открыл Командорские и Курильские острова.

Богатством региона заинтересовались купцы, и начались экспедиции. Ехали сюда за мехом бобров, песцов, лисиц и других зверей. До начала 19 века была совершено более 100 плаваний, а общая стоимость привезенной пушнины составляла около 8 млн рублей.

Экспедиции, хоть и были коммерчески успешны, оставались затратным и опасным делом. Обычно купцы вскладчину создавали небольшую компанию, а после получения товара делили его и расходились. Так происходило длительное время, пока этим промыслом не заинтересовался купец Григорий Иванович Шелихов.

Он отправил в регион несколько экспедиций и сам побывал там не один раз — в частности на острове Уналашка. Шелихов задумался о создании полугосударственной компании, которая получила бы монополию на торговлю в регионе и основала бы здесь поселения.

В 1784 году Шелихов создал первое поселение на острове Кадьяк, а после возвращения представил проект Коммерц-коллегии. Он предлагал обеспечить тотальные привилегии русским купцам и запретить иностранцам действовать на территории так называемой Русской Америки. Идея была тщательно рассмотрена, но Екатерина II с ней не согласилась.

Купцы не отчаялись и начали покорение региона и без привилегий. В 1791 году Григорий Шелихов с компаньоном Голиковым основали Северо-Восточную компанию. Шелихов умер в 1795 году, но оставил после себя устойчивую компанию, столицей которой была колония на острове Кадьяк. В 1796 году Дудников вместе с еще несколькими купцами основал Иркутскую Коммерческую компанию.

Две эти фирмы в 1797 году объединились — так появилась «Американская Мыльникова, Шелихова и Голикова компания». Через год название сменилось на Соединенную Американскую компанию. В нее вошло около 20 купцов, которые разделили между собой 724 акции стоимостью в 1000 рублей каждая.

Недавно взошедший на трон Павел I инициативу поддержал. В 1799 году был официально подписан царский указ о создании Российско-американской компании, которая получала право монопольной торговли на Тихоокеанском Севере. Был окончательно доработан ее устав — в том числе прописано, что на больших собраниях голосуют только владельцы 10 и больше акций. Совет директоров составляли те, у кого было больше 25 акций. Должность первого директора компании занял купец Булдаков.

Главную роль в развитии компании на первых порах играл Николай Петрович Резанов, один из приближенных императора, — инициативу купцов поддержали во многом благодаря его влиянию. В совет директоров также вошли братья Мыльниковы и Семен Старцев.

Встречаются сведения, что Резанов был недоволен удаленностью центрального офиса, который находился в Иркутске. В совете директоров началась борьба, в которой победил Булдаков, и офис компании переехал в Санкт-Петербург.

Первое десятилетие 19 века

На момент основания компании Русская Америка представляла собой несколько разрозненных колоний с центром на острове Кадьяк, где было поселение Павловская гавань. Русских поселенцев было не так много. У них имелся собственный флот из девяти судов, среди которых крупнейшим был 22-пушечный «Феникс». Корабли были не в лучшем состоянии, но главной проблемой был недостаточно профессиональный экипаж.

Индейцев купцы использовали для заготовки шкур и припасов, а также строительства. Гнали их на эти работы под прицелом ружей. Часто встречаются сведения, что у притесненных местных жителей иногда не было даже еды, и они питалось древесной корой. Они часто пытались устраивать восстания, но это заканчивалось печально для бунтовщиков. В начале 1820-х годов положение изменится: купцы поймут, что подобный подход им скорее вредит.

Деятельностью компании в Тихоокеанском северном регионе тогда занимался Александр Андреевич Баранов, назначенный еще Григорием Шелиховым. Баранов особенно известен тем, что использовал местные племена для борьбы против конкурентов, натравливая их на рабочих других компаний. Когда была основана Российско-американская компания, Александр Андреевич стал незаменимым человеком, который разбирался не только в ведении дел, но и в отношениях между племенами.

Его усилиями было создано несколько колониальных владений Русской Америки, изучены части Аляски и близлежащих островов. Именно он в 1799 году основал на острове Ситка Михайловскую крепость, зная, что Англия и Франция тоже попытаются подчинить себе пушную торговлю.

Русская артель была на Ситке еще до прихода Баранова, но особых успехов не добилась. Александр Андреевич принялся возводить форт и факторию, а также вести переговоры с местными племенами — тлинкитами. Индейских вождей он пытался расположить к себе подарками, но это не всегда получалось.

Однажды Баранов отправил тлинкитку-переводчицу к вождю одного из племен, чтобы она пригласила его на праздник. Местные ее избили, и Баранов, узнав об этом, взял с собой отряд из сорока человек и два фальконета и вошел в лагерь индейцев. Тлинкиты сначала создавали видимость, что готовы к бою, но два предупредительных выстрела резко изменили их намерения. Закончилось это обменом подарками и заверениями в вечной дружбе.

О том, как поначалу была организована деятельность компании, можно судить по такому факту. Пока Баранов руководил на Ситке, он оставил на Кадьяке своего заместителя. Вернувшись, правитель Русской Америки увидел хаос: в его отсутствие подпоручик Талин, переводчик Прянишников и монахи-миссионеры отобрали у заместителя власть над колонией и доуправлялись до того, что местные жители не отправились на промыслы.

Баранову пришлось утихомирить поселение, навести порядок среди местных и разобраться с нарушителями, заставив их уплатить штрафы. Вдобавок стало известно, что затонул «Феникс» — флагман компании, везший на Кадьяк снаряжение, товары и припасы больше чем на полмиллиона рублей.

Но и это было еще не все. Индейцы атна и танаина напали на русских промышленников и убили троих человек. Танаина собирались вообще очистить полуостров Кенай от русских, но местный управляющий смог их успокоить и взять в плен главных заговорщиков. Их доставили к Баранову в Кадьяк, но монахи помешали осуществить казнь и даже попытались освободить приговоренных.

Индейцы атна совершили покушение на одного из опытных байдарщиков Константина Галактионова, который отправился на поиски месторождения меди, а в пути пытался вести торговлю с местными. Аборигены рассчитывали убить Галактионова и захватить один из опорных пунктов компании, Константиновский редут, но не преуспели в этом.

Несмотря на все сложности, промыслы в 1800 году удались, хотя и за счет значительных человеческих жертв, в первую очередь среди туземцев. Подкрепление из Охотска, которое хотел получить Баранов, не пришло. Помощь и снаряжение получили только поселенцы Уналашки, но у них не было возможности поделиться с другими колониями.

Баранову по-прежнему противостояли миссионеры и чиновники в лице Талина и Прянишникова. Стремясь сделать жизнь туземцев лучше, они выдвигали требования, которые Баранов выполнить не мог. Одной из самых странных идей было привести местное население к присяге Павлу I: по убеждению монахов, это уравняло бы племена в правах и сделало бы их подданными Российской империи, а не просто рабами. Они потребовали, чтобы Баранов собрал всех аборигенов в Павловской гавани.

Эта идея угрожала самим колонистам, ведь им пришлось бы дополнительно кормить более 2000 человек. Баранов отказал миссионерам, и те, обозвав его изменником, стали действовать самостоятельно — привели алеутов к присяге и принялись подбивать их к бунтам и неповиновению. Вскоре аборигены отказались участвовать в байдарочных партиях, а припасов у колонистов не было. Теперь сами миссионеры рисковали оказаться в числе голодающих. Выручил их американский корабль, обменявший пищу и другие важные товары на сто лисьих шкур.

В 1802 году началось восстание тлинкитов, желавших вернуть территорию себе. К этому прибавились наговоры американских торговцев и продажа индейцам огнестрельного оружия и пушек, с которыми они смогли захватить Михайловскую крепость. Племена добились этого благодаря участию в штурме американских матросов и тому, что местное руководство компании никак не готовилось к такому развитию событий, несмотря на имевшуюся информацию. Остров был потерян, спаслось не более 30 русских промышленников — и тех выручил только вовремя прибывший английский корабль.

Узнав о случившемся, Баранов принялся было готовить карательную экспедицию, но быстро отказался от этой затеи. Сезон промыслов заканчивался, начиналась зима. Вдобавок у него не хватало людей.

Появились слухи, что теперь к массовому восстанию против русских готовятся кадьякские племена. Ситуация выглядела угрожающе, пока не прибыл корабль «Святая Елизавета». Полученные подкрепления и припасы упрочили положение Баранова, и больше местные племена не думали о восстании.

В это время Баранов, официально назначенный главным правителем Русской Америки, начал наводить порядок в оставшихся колониях и выполнял указы совета директоров. В 1804 году была проведена карательная экспедиция против тлинкитов. Для этого Баранов объединил свои корабли и байдарки. Основными силами в битве были алеуты, эскимосы и другие племена. Тлинкиты в это время уже не были единой силой, и победить их было нетрудно.

Часть из бывших повстанцев вообще поспешила примкнуть к Баранову, которого племена уважали и боялись. Прибыв на остров Ситка, Баранов распорядился заложить на месте брошенного индейского селения крепость, которая станет известна, как Ново-Архангельск и в 1808 году станет столицей русских владений на Аляске.

Дальше началась осада построенной тлинкитами деревянной крепости, в которой засел вождь Катлиан. Продлилась она чуть больше, чем полмесяца. Русские попытались взять крепость штурмом, но это им не удалось. У Катлиана была надежда на помощь других племен, но, когда она не оправдалась, индейцы бросили крепость и сбежали. Остров Ситка вновь был под полным контролем русских.

Разобравшись с тлинкитами, Баранов столкнулся с новой проблемой. В 1805 году индейские племена захватили крепость на Якутате, убив большую часть русских колонистов и промышленников. Считалось, что индейцев побудили к восстанию американские торговцы. Настоящая причина была в жестоком обращении колонистов с местными жителями, при том что у них не хватало сил, чтобы подчинить их полностью.

Пока Баранов укреплял позиции компании и боролся с местными племенами, Резанов деятельно участвовал в первом русском кругосветном плавании. Возглавил экспедицию знаменитый мореплаватель Иван Крузенштерн. Раньше уже предполагалось несколько подобных экспедиций, но все они так и не состоялись.

Изначально планировалось посольство в Японию, изучение перспективы торговли с Китаем и другими азиатскими странами. Для этого было снаряжено два купленных за границей корабля, которые получили название «Надежда» и «Нева».

Деятельное участие в экспедиции принимала Академия Наук, да и сам Резанов сделал все возможное, чтобы в окончательный состав экипажа вошло больше ученых. В 1803 году путешествие началось, но скоро Крузенштерн и Резанов стали ссориться: они оба претендовали на должность главы экспедиции. Во время остановки на Камчатке местный губернатор по просьбе Резанова начал расследование, и Крузенштерн был вынужден признать свою вину.

Экспедиция выполнила поставленные задачи. В Японии Резанов, будучи полноправным послом российского императора, пытался наладить торговые отношения, но успеха не добился. Ему было отказано в приеме у императора и запрещено торговать. Дальше корабли должны были отправиться в американские колонии, но Резанов от этого плана отказался.

По некоторым сведениям, вновь вспыхнул конфликт с Крузенштерном. К счастью, во время пребывания кораблей экспедиции на Камчатке туда прибыл корабль Российско-американской компании «Мария», и Резанов отправился в колонии на нем.

Прибыв на Ситку, Резанов был поражен состоянием колонии, где практически не осталось припасов. Купив американский парусник «Юнона», он отдал часть товара с него колонистам. Сам же, добавив к «Юноне» бриг «Авось», отправился в Калифорнию, где по-прежнему правили испанцы. Его целью было наладить торговые отношения и решить проблему продовольствия. Сделать это было непросто, ведь испанцы в то время стремились изолировать свои колонии от иностранцев и были в союзе с Наполеоном.

Во время путешествия команда сильно пострадала от цинги. Снова появились проблемы с припасами, и моряки едва дотянули до Сан-Франциско, где Резанов проявил свой дипломатический талант, наладив отношения с испанским руководством. Здесь же берет начало романтическая история о его помолвке с дочкой коменданта Сан-Франциско Консепсьон де Аргуэльо. Об этой истории в разных источниках сказано уже достаточно, и, как обычно, многое добавлено или убрано.

Резанов в Калифорнии был занят не только любовными делами. Он успешно провел переговоры и обеспечил колониям дополнительный приток припасов, в которых они нуждались прежде всего. Покидая регион, Резанов оставил Баранову рекомендации, как в дальнейшем упрочнять позиции компаний: разделение торгового и гражданского руководства, расширение на территории Северной Америки и постройка больниц и школ.

После этого Резанов организовал экспедицию на Сахалин, где требовалось окончательно закрепить территорию за Российской империей и прижать японцев, не согласных на торговлю. Сам он тяжело заболел и умер в 1807 году.

Колонии Российско-американской компании под контролем Баранова сталкивались с теми же проблемами, что и раньше: восстание местных племен, конкуренция с американцами и хищения служащих. Поддержки от государства практически не было, ведь император не считал возможным жертвовать международной политикой для поддержки купцов. Еще одним неудобством был срок действия паспортов: промышленникам компании было запрещено проживать в регионе постоянно и приходилось возвращаться в Россию за новым разрешением.

Баранов пытался наладить торговлю с азиатскими странами, в частности с Китаем и Японией, при помощи иностранных капитанов, но окончилась эта инициатива финансовыми потерями. Иностранцы много обещали, но на деле обманывали и Баранова, и отправленных с ним представителей компании.

В 1809 году в компании созрел бунт, вошедший в историю как заговор Наплавкова-Попова. Заговорщики планировали убить Баранова, его детей, еще нескольких управляющих, а также, если потребуется, старейшин племен. После этого они хотели захватить в гавани корабль, погрузить на него около 30 индейских женщин и меха и сбежать из региона. Некоторые участники сговора были в ссылке, другие же просто устали от тяжелых условий.

Воплотить замысел не получилось: о нем стало известно, и бунтарей арестовали. Расследование шло более восьми лет, обвиняемых перевели в Петербург, где их в итоге присудили к каторге. В результате всплыло наружу реальное положение дел в колониях, и руководство страны и компании начало искать кандидатуру на смену Баранову. Он и сам был не прочь оставить должность, но пробудет на ней еще почти 10 лет.

Форт-Росс и гавайская авантюра

В 1812 году Александр I обратил внимание на деятельность компании, заметив, что обогащаться на ней должны не только купцы, но и государство, и стал укреплять государственный надзор за компанией. Акционеры восприняли новость с восторгом, надеясь на помощь, но, похоже, так ее и не дождались.

В этом же году в Калифорнии была основана русская колония Форт-Росс. Создал и возглавил ее мореплаватель Иван Александрович Кусков. Колония была быстро освоена, в ней была построена верфь и сразу началось возделывание земли. В то же время управлять было сложно: слишком близко находились испанцы, которые могли быть опасными противниками.

В Испании в то время шла смена власти, что негативно повлияло на колонии. Калифорнийские владения быстро ощутили недостаток многих товаров, а потому у русских был реальный шанс закрепиться. Торговать официально руководство колоний разрешить не могло, но и не препятствовало. Русские могли на байдарках входить в порты и продавать свои товары.

После того как связь с Испанией наладилась, руководство колоний получило четкие инструкции не выпускать русских из верхней Калифорнии и по возможности добиться ликвидации их колонии. О военных действиях речи не шло: Россия и Испания тогда в союзе противостояли Наполеону.

В 1815 году новым губернатором Верхней Калифорнии стал Пабло де Сола, и его целью стала скорейшая ликвидация русской колонии. В это же время у берегов региона действовал выкупленный русскими у американцев бриг «Ильмена» во главе с капитаном Уодсвортом. Планировалось, что он будет курсировать возле берегов Калифорнии, занимаясь промыслом.

В 1815 году несколько промысловых отрядов и часть руководства «Ильмены» попали в плен к испанцам, которые собирались покончить с русской интеграцией в Калифорнию. Их содержали в довольно тяжелых условиях и освободили только в 1816 году, когда в Сан-Франциско прибыл корабль «Рюрик».

Де Сола пытался надавить на Кускова, жалуясь на русских капитану «Рюрика» Отто Коцебу и требуя ликвидации Форт-Росса. Коцебу обратился к Кускову, но тот отметил, что сделать это без приказа свыше не может. Претензии испанцев передали в Санкт-Петербург, но решительных действий не последовало.

Впоследствии испанцы, отчаявшись решить этот вопрос с Российско-американской компанией, отправят официальную ноту русскому правительству, но и так результатов не добьются. Выпроводить Российско-американскую компанию из региона пыталось и правительство Мексики, и тоже без особых успехов.

У русских тоже были шансы подвинуть из региона испанцев. Местные индейцы в середине 1820-х годов предлагали им объединиться против общего врага, но руководство колонии сочло их слишком непредсказуемыми союзниками. Позже отношения колонистов с коренным населением немного испортятся, ведь временами агенты компании силой заставляли индейцев работать в Форт-Россе.

Несмотря на сложные отношения с испанцами, колония обросла зданиями, были возведены верфь и порт. Достаточно хорошо было развито скотоводство и земледелие, жители возделывали сады и виноградники, производили мебель и другие вещи из дерева и кожи, а также обрабатывали медь.

Почти все время своего существования колония оставалась полулегальной и убыточной, хотя потенциально могла позволить компании заполучить значительную часть Калифорнии. В 1841 году Форт-Росс был продан американскому предпринимателю Джону Саттеру за сумму почти в 43 тысячи рублей серебром.

В 1815 году Российско-американская компания начала еще одну авантюру. Русский корабль «Беринг» потерпел крушение в районе острова Кауаи, и местный король Каумуалии захватил его груз. Баранов решил не оставлять ситуацию без вмешательства, к тому же капитаны советовали отправить на Гавайские острова военную экспедицию. После длительных переговоров от этого отказались и решили наладить дружественные отношения.

К королю Гавайев Камеамеа отправили доктора Георга Шеффера, знавшего несколько языков. Он должен был установить дипломатические отношения с местным королем и попытаться добиться от него компенсации, желательно сандаловым деревом. Следующим шагом должна была стать монополия на этот товар.

Шеффер, казалось, смог договориться с Камеамеа, вылечив его жену от лихорадки, за что получил право на создание фактории в Гонолулу и земельные участки на Гавайских островах. Шефферу противодействовали американцы, владевшие здесь монополией, так что король в конце концов передумал, отказался выплачивать компенсацию за потерянный корабль и запретил строить склады.

Шеффер отправился на Кауаи, к королю Каумуалии. Тот хоть и признал власть Камеамеа, но пытался отстоять свою независимость и был готов вместе со своими владениями перейти под протекторат Российской империи. Вдобавок он обещал выдать компенсацию за корабль и монополию на сандаловое дерево и подарил доктору долину в центре острова. Все это было скреплено договором.

Окрыленный успехами, Шеффер подписал несколько договоров, пообещал королю поддержку русского оружия, пожаловал ему офицерский чин, а сам начал строить на полученной территории защитные форты и хозяйственные постройки. Вдобавок он заказал американцам военный корабль и вовсю распускал слухи о грядущем подкреплении из России.

Заодно он известил о своих успехах Баранова и петербуржское начальство. Американцы и Камеамеа отреагировали быстрее, организовав военную экспедицию против Каумуалии и Шеффера. Баранов ничем не мог помочь: он считал поступок Шеффера авантюрой и ждал указания свыше.

Закончилось все изгнанием русских. Шеффера и других агентов компании заставили сесть на корабль «Кадьяк» и покинуть остров. Русские отправились в Гонолулу, но их девять дней не пускали в порт. Состояние «Кадьяка» было тяжелым, и экипаж рисковал утонуть. Дальше Шеффер вернется в Санкт-Петербург, где попытается продвинуть проект захвата Кауаи и Сандвичевых островов, но правительство его идею не поддержит.

Уход Баранова. Компания в 1820–1830-х годах

В 1818 году Баранова сняли с должности. За 28 лет на Аляске он практически построил Русскую Америку и заработал более 16 млн рублей, но не все его действия принесли успех. Например, именно Баранов по указанию совета директоров ввел местную валюту — марки. Это должно было обеспечить компании контроль над экономическими отношениями в регионе, но эффект оказался противоположным. Марки были мало кому нужны, и новой валютой стала водка, что привело к пьянству и среди русских, и среди индейцев.

Борьба с алкоголизмом будет важной частью работы каждого нового правителя. С проникновением в регион американцев и Компании Гудзонова залива они с русскими запретят обменивать товары на водку.

Новым главным правителем стал Леонтий Гагемейстер, военно-морской офицер в звании капитан-лейтенанта. После него выбирать главу компании из кадровых морских офицеров станет традицией.

Гагемейстер взялся сразу за несколько дел: нужно было налаживать отношения с вождями индейцев, бороться с пьянством и поменять людей на главных должностях. Он заменил плавающие цены на фиксированные, ввел вместо паевой системы зарплату и стал следить за строгим выполнением брачных обрядов. Правитель вызвал нелюбовь как чиновников, так и промышленников, и продержался на своей должности 10 месяцев. Официальной причиной ухода считается болезнь.

Заменил Гагемейстера его заместитель Семен Яновский. Он следовал рекомендациям бывшего начальника, но и сам действовал довольно целенаправленно. Не забывая о важности промыслов, он вовсю укреплял столицу владений в Ново-Архангельске.

Янковский оценил опасность, исходящую от тлинкитов, и недовольство алеутов, которые участвовали в промыслах компании, и счел, что разумнее будет вернуть штаб-квартиру назад в Павловскую гавань. Разработанный им подробный план не был утвержден. В 1820 году Яновского заменил Матвей Муравьев.

Как и два его предшественника, Муравьев был морским офицером. Он ожидал увидеть в регионе более или менее налаженный аппарат и достаточно припасов, но надежды не оправдались: бухгалтерия и управление находились в тяжелом состоянии, а хлеба оставалось всего на три месяца.

Яновский успокоил сменщика тем, что хлеб вскоре должны привезти из Калифорнии. Муравьеву пришлось приказать заготавливать свинину и собирать ягоды, чтобы можно было протянуть подольше. Он возвел новую казарму и больницу, при нем начали строить училище, где готовили бы агентов компании. Одновременно Муравьев налаживал дисциплину среди промышленников — вместо жестких методов он опирался на монахов и разнообразные поощрения.

Практически все время пребывания на посту Муравьев вел переписку с советом директоров компании, пытаясь оспорить некоторые их решения. В частности, запрещена была торговля с американцами и другими иностранцами, хотя она временами спасала компанию от голода.

Некоторые решения Муравьев принимал на свой страх и риск: он без обсуждений увеличил зарплату во всех колониях, хотя и недостаточно. Также он организовал несколько разведывательных экспедиций по изучению территории Аляски. При Муравьеве компания управлялась пятью конторами в разных регионах: Ново-Архангельской, Кадьякской, Форт-Росс, Уналашкинской и Северных островов. Значительную часть мехов агенты компании выменивали у туземцев, продукты закупали у иностранцев.

Доходы компании в это время несколько снизились. Из-за введения зарплат вместо паев промышленники стали хуже работать. Из-за проблем с продуктами меха приходилось выменивать гораздо дешевле, чем они стоили. В целом же Муравьев, в 1824 году покидая свой пост, оставил Русскую Америку в полном порядке.

В 1824 году была подписана русско-американская конвенция, разграничившая владения стран в Аляске. Конвенция установила, что оба государства имеют право добывать рыбу и торговать на побережье Тихого океана в течение 10 лет. Через год была подписана подобная конвенция с Англией. Она разграничила территорию по хребту Скалистых гор, определила особенности торговли между странами, а также правила судоходства и рыбного промысла. Эти два договора не только определили положение компании в регионе, но и увеличили конкуренцию.

Главным правителем Русской Америки стал Петр Егорович Чистяков, и после этого вновь началось обсуждение, нужно ли перенести штаб-квартиру обратно на Кадьяк. Главной причиной были все те же тлинкиты. Длительное обсуждение между акционерами, чиновниками и командирами кораблей так и не привело к единому решению.

Тем временем ситуация вновь стала накаляться. Однажды ночью байдарка тлинкитов приблизилась слишком близко к форту, там в ответ открыли огонь, и один индеец погиб. Это могло положить начало новой войне, если бы не решительные действия Чистякова.

Петр Егорович сам отправился к аборигенам и напомнил им о правиле, что ночью плавать в районе крепости нельзя. Он не стал предъявлять ультиматумы и угрожать, а просто выдал семье убитого товаров на 250 рублей. Конфликт был замят, и совет директоров действия Чистякова поддержал.

Вскоре с тлинкитами получилось наладить конструктивный диалог. Нападений и восстаний стало меньше, а некоторые вожди даже приглашали русских строить на их территории новые фактории. Расположение вождей и индейской аристократии покупали специально сшитой формой и медалями от царя.

Кроме того, русские увеличили плату за шкуры, которые покупали у тлинкитов. Это было сделано для того, чтобы не дать закрепиться в регионе иностранным купцам, которые после подписания конвенций получили гораздо больше прав.

Охотничьи владения в районе острова Ситка опустели, большая часть здешней байдарочной партии перебазировалась в Кадьяк и Уналашку. Правда, и здесь работать было сложно: за предыдущие годы было добыто колоссальное количество шкур, что не могло не повлиять на популяцию тех же морских котиков, которые составляли четверть дохода компании.

В 1828 году Чистяков запланировал добыть 40 тысяч шкур котиков, но удалось получить лишь 28 тысяч. При этом компания по-прежнему зарабатывала достаточно. В 1928 году прибывший в Кронштадт корабль привез пушнины более чем на 1,6 млн рублей.

При Чистякове не было кризисов и голода, поэтому приток пушнины был стабильным. В поисках новых мест для промысла было создано поселение на Курильских островах, которое за год принесло компании меха на 800 тысяч рублей.

Чистяков, в отличие от прошлого правителя, мало строил в Ново-Архангельске, сосредоточившись на судостроении. Новые корабли были действительно хорошего качества, а команды, возглавляемые офицерами императорского флота, хорошо снабжались. В целом флот компании в это время стал гораздо лучше.

В 1830 году Чистякова сменил Фердинанд Петрович Врангель, который продолжил курс своего предшественника. Врангель строил корабли не только в Ново-Архангельске, но и в Охотске. В штаб-квартире компании улучшились фортификации и возвели новую башню.

Также была централизована закупка у тлинкитов: служащие компании потеряли право менять у индейцев еду и другие припасы — этим занимался специальный приказчик. Это было сделано, чтобы снизить траты служащих компании, но они как раз остались недовольны: теперь лучшие продукты доставались администрации, а их рацион стал хуже.

Еще одним достижением Врангеля стало списание долгов туземных служащих компании. Чтобы удерживать людей в компании, индейцам платили мало — поэтому им приходилось брать займы, и они влезали в такие долги, избавиться от которых уже не могли. После смерти рабочего его долги ложились на семью. Врангель заставил совет директоров списать все долги туземцев, но это не распространялось на креолов (потомков аборигенов и русских). Параллельно Врангель боролся с пьянством поселенцев, и ситуация несколько улучшилась.

Главной целью Врангеля стал поиск новых охотничьих угодий, и с его подачи были основаны фактории в районе залива Нортон (редут Святого Михаила) и в устье реки Стикин (редут Святого Дионисия). О последнем поселении просили сами тлинкиты, надеясь, что русские помогут справиться с англичанами из Компании Гудзонова залива. Те недавно вторглись в регион и создали там свою факторию. Основание редута Святого Дионисия усложнило отношения с англичанами, да и русские противодействовали их продвижению вверх по реке.

В 1835 году контракт Врангеля с компанией закончился и продлевать его не стали, решив, что колониям сейчас нужен опытный военный. Новым главным правителем стал Иван Антонович Купреянов, который первым делом взялся наладить торговые отношения с Японией. Возле берегов Охотска как раз потерпела крушение джонка, из которой удалось спасти четырех японцев. Слабая надежда, что это позволит наладить отношение с правительством страны, не оправдалась: отправленный в Японию корабль обстреляли.

Следующей идеей Купреянова было добавить к флоту компании пароход. Двигатель к нему заказали в Америке. Он был заложен в 1838 году и позже стал известен как «Николай I». Купреянов построил еще несколько кораблей, которые должны были заменить устаревшие.

Особое внимание Купреянов уделял конкуренции с компанией Гудзонова залива, которой способствовали редут Святого Дионисия и лояльные тлинкиты. Чтобы они торговали только с русскими, была на 25% увеличена плата за пушнину. Появилась прибавка различными товарами вроде сухарей, патоки и даже ружей.

Усложнили ситуацию дезертиры, которые сбежали с Ново-Архангельска и начали разбойничать в районе редута Святого Дионисия. Индейцам пообещали награду за их поимку, но при этом пострадали сами тлинкиты, потеряв в перестрелке своего вождя. В итоге дезертиры сдались начальнику редута, а индейцы, узнав об этом, отправили туда отряд с приказом убить местного руководителя в отместку за вождя. В итоге стороны договорились о компенсации в 1230 рублей.

Конкуренция между русской и английской компаниями закончилась к концу десятилетия. В 1839 году усилиями обеих сторон в Гамбурге был подписан контракт, разделяющий сферы влияния. Компания Гудзонова залива на 10 лет арендовала у Российско-американской компании материковые владения от залива Портленд-Ченнел до мыса Спенсер вместе с редутом Святого Дионисия. Русские получали за это ежегодную плату в 2000 выдровых шкурок — около 120 тысяч рублей.

Каждая компания обязывалась не торговать с индейцами на территории второй. Важным пунктом договора стало обещание ненападения и продолжения сотрудничества даже в случае начала войны между странами. Англичане арендовали территорию до 1869 года.

Покорение глубинных регионов Аляски продолжалось, но без особых успехов. В 1836 году возле эскимосского Икогмюта была создана небольшая артель, но через три года местные жители перебили всех ее работников. Такая же участь чуть не постигла Колмаковскую артель, но ее глава вовремя смог остановить нападение. В 1838 году в районе среднего Юкона была заложена Нулатовская артель — как и предыдущие, она постоянно подвергалась опасности.

В 1835–1840 годах прошла эпидемия оспы. Болезнь пытались остановить, людей прививали, но многие жители региона все же переболели, и население сильно сократилось.

Компания в 1840–1850-х годах

В 1841 году была продлена монополия компании на деятельность в регионе. Был написан новый устав, сделавший компанию еще более зависимой от правительства, чтобы она постепенно стала просто административным органом по управлению колонией.

Главным правителем компании еще в 1840 году стал Адольф Карлович Этолин, который отлично знал регион и стал одним из самых успешных руководителей. В первую очередь он занялся строительством: возвел кирпичный, мукомольный и лесопильный заводы, водяную мельницу и целую сеть защитных и хозяйственных построек.

При Этолине компания показывала стабильный доход, что стало возможно благодаря введенной ранее системе запусков. Промыслы больше не велись хаотично: теперь в разные периоды на разных территориях запрещалось охотиться на определенных зверей. Запрет был направлен на увеличение популяций.

Этолин стремился не только увеличить прибыль, но и расширить географию деятельности компании. Попытка вернуться в залив Якутат не привела к большим успехам, но другие начинания оказались достаточно прибыльными. Управляющий начал возводить постоянные фактории в глубинных регионах Аляски. При этом русские не стремились развязывать войны между местными племенами, а сами были сдерживающим фактором. Часто индейцы просили руководство компании основать факторию, надеясь защититься от враждебных соседей.

При Этолине, как и при прежних руководителях, вовсю шла торговля с местными племенами. Адольф Карлович хорошо знал, какие товары нужны туземцам, и приток мехов увеличивался. Он попытался усилить влияние на независимых индейцев, создав пост верховного вождя, которым стал принявший православие тлинкитский вождь Михаил Кухкан. Однако Кукхан был не очень богат и уважаем, и его власть мало кто принял. Этолин пытался помогать ему деньгами, но безуспешно.

Во время правления Этолина на Кадьяке и близких к нему островах произошло переселение алеутов — это должно было установить над ними больший контроль. Их поселили по 300 человек, и 65 мелких общин, которые раньше жили по всей территории острова, уместились в семь поселений. Здесь они избирали старейшин, которые получали плату от компании.

Чтобы уменьшить расходы, Этолин сокращал штат служащих и уменьшал количество людей, получавших платы и пенсии. Нанимать новые кадры без особой надобности запрещалось.

В 1845 году контракт Этолина закончился, и он, несмотря на желание совета директоров, покинул свой пост. Заменил его Михаил Дмитриевич Тебеньков. Колонии были в полном порядке, поэтому Тебеньков просто продолжил прежнюю политику — увеличение прибыли и установление дружественных отношений с индейцами в Юго-Восточной Аляске и других регионах. Тебеньков наладил торговлю с Сандвичевыми островами .

Он организовал несколько экспедиций, налаживал отношения с Азией и занимался обустройством Ново-Архангельска. В 1850 году закончился срок действия контракта Тебенькова и подошло к концу успешное для компании десятилетие — дальше начнутся восстания туземцев, усиление конкуренции и Крымская война, которая приведет к закату компании.

При новом правителе Николае Яковлевиче Розенберге отношения с тлинкитами снова усложнились. Индейцы, недовольные уменьшением объемов торговли, стали действовать так же, как на заре существования Ново-Архангельска, участились ссоры и беспорядки. Розенберг угрожал тлинкитам полным прекращением торговли, но это повлекло еще более агрессивную реакцию и неудачную попытку захвата крепости.

Было сделано еще несколько неудачных попыток захватить крепость. Вдобавок тлинкитские племена начали воевать между собой. Розенберг в конфликт не вмешался, и вскоре поток индейцев, которые торговали и работали на русских, уменьшился.

Воюющие тлинкиты, демонстрируя силу, начали проводить свои военные маневры возле русского поселения. Розенберг, не желавший идти на резкое противостояние, вынужден был пригрозить индейцам учениями возле их домов со стрельбой из корабельных пушек. На какое-то время это их успокоило. В 1852 году тлинкиты напали на небольшое поселение русских в Горячих Ключах и полностью его сожгли, но наказания не понесли: приближалась Крымская война, и компания опасалась начинать военные действия против индейцев.

Розенберга отозвали с поста во время эпидемии кори и цинги. Во время его правления были не только неудачи в борьбе с тлинкитами, но и некоторые успехи. При нем было построено хранилище льда и налажена его продажа Сан-Франциско, началась колонизация Сахалина и Приамурья. Тогда же компания стала активно торговать древесиной и рыбой.

Заменил Розенберга Степан Васильевич Воеводский. От него ждали решительных действий, и он сразу их предпринял: усилил патрули и не допустил в крепость тлинкитов. Вскоре те перестали поставлять поселению дрова. В 1855 году индейцы, пытаясь ограбить сарай с дровами, напали на матроса компании.

Воеводский собрал вождей и приказал, чтобы виновные в нападении покинули селение и уехали из региона навсегда. Тлинкиты в ответ атаковали крепость и в результате потеряли больше 50 человек. Это был последний конфликт с тлинкитами: дальше гарнизон Ново-Архангельска усилили солдатами, прибывшими из Сибири.

В 1855 году компания начала добычу угля на Кенайском полуострове. Идея казалась перспективной, но принесла убытки: у компании не было опытных шахтеров и складов, имелись проблемы с оборудованием. Качество угля было низким, его не сортировали — покупателей на такой товар было мало. На этой экспедиции компания потеряла более 40 тысяч рублей только в 1859 году.

Стоит немного рассказать о компании в период Крымской войны. Хотя Русской Америке грозила реальная опасность, она мало пострадала. Причина в договоре с Компанией Гудзонова залива, по которому соблюдался нейтралитет, действующий на владения, но не на море.

Получалось, что англичане могли проводить блокаду русских колоний и нападать на суда компании, но на территории не претендовали. Флоты других государств примкнули к англичанам и не нападали на колонии. Это позволило удержать убытки за всю войну на сумме в 132 тысячи рублей, в то время как ее доходы выросли на 50%. Без потери кораблей не обошлось, но в целом компания не пострадала.

Завершение работы компании. Продажа Аляски

В 1859 году, после ухода Воеводского с поста, его заменил Иван Васильевич Фуругельм. Первым делом он приступил к строительству, усилив фортификации в Ново-Архангельске и добавив склады в Кадьякском отделе. Пушных зверей стало гораздо меньше, китобойные промыслы тоже не могли похвастаться успехами.

Из-за деятельности американцев и Компании Гудзонова залива туземцы стали продавать пушнину значительно дороже. Стабильные доходы давал лишь экспорт китайского чая в Россию, начавшийся в 1851 году.

Кроме того, совет директоров компании вкладывал большие деньги в сомнительные предприятия вроде перестройки центрального офиса в Санкт-Петербурге. Содержание колоний за десятилетие обошлось чуть ли не в 6 млн рублей. Руководство компании обратилось за помощью к государству и получило от него послабления, а также кредит в государственном банке на 250 тысяч рублей серебром. Компании дополнительно выдавалось еще и 30 тысяч полуимпериалов в год.

В начале 1860-х годов положение компании стало еще тяжелее. Золотая лихорадка привлекла в регион не только золотоискателей, но и торговцев, которые задорого приобретали у индейцев пушнину и продавали им товары по низкой цене.

Все эти проблемы дополняла идея продать Аляску США. Первый такой проект был представлен еще в преддверии Крымской войны, когда казалось, что удержать территории против союзников нереально. Их продажа должна была выгодно повлиять на отношения с США. Американцы даже предложили продать им колонии фиктивно на три года, но до этого дело не дошло благодаря договору с компанией Гудзонова залива.

Несмотря на такое разрешение ситуации, рассуждения о том, что Аляску нужно продать, продолжались. Российско-американская компания переживала трудности, у нее не было возможностей защищать территории колонии. Советники Александра II считали так: если Аляску сложно удержать, то ее нужно выгодно продать.

Всем были известны планы США подчинить себе Северную Америку, и правительство приняло решение пойти им навстречу. Вместо длительного соперничества Российская империя могла укрепить отношения с США.

Остается актуальным вопрос, знали ли американцы о природных богатствах региона. Есть вероятность, что знали, ведь они провели на территории Аляски несколько экспедиций и наверняка обнаружили залежи полезных ископаемых, в том числе и золота. Встречается и полумифическая история, что американцы нашли слиток золота при установке телеграфного столба в Ново-Архангельске, но русским об этом не сообщили.

В 1867 году после длительных переговоров Аляска была продана за $7,2 млн золотом. Версия, что территорию сдали в аренду на 99 лет, по общему мнению, представляет из себя позднейшую мистификацию. Руководству компании сообщили о продаже уже после ратификации договора.

Передачей территории Америке занимался последний главный правитель Русской Америки Дмитрий Петрович Максутов, который год был консулом Российской империи. После этого он вернулся в Санкт-Петербург, где представил акционерам подробный отчет о ликвидации компании. Российско-американская компания просуществовала до 1881 года, но особой роли уже не играла и просто доживала свой век.

Российско-американская компания представляет из себя пример не реализованных до конца возможностей. Созданная по образцу Ост-Индских компаний, она получила под контроль полудикий регион с обилием ископаемых, населенный индейскими племенами. Купцы, погнавшиеся за быстрой наживой, не получавшие достаточной помощи от государства и притока русских рекрутов, вынужденно сконцентрировались на пушных промыслах.

С ростом влияния американцев и англичан, а также с уменьшением популяции пушного зверя такая стратегия привела к финансовым трудностям. Попытка наладить торговлю в других отраслях и начать добычу угля ситуацию не изменили. Завершила историю компании шаткая позиция Российской империи на международной арене после Крымской войны и невозможность удержания Аляски. В итоге были потеряны территории с колоссальными природными ресурсами.

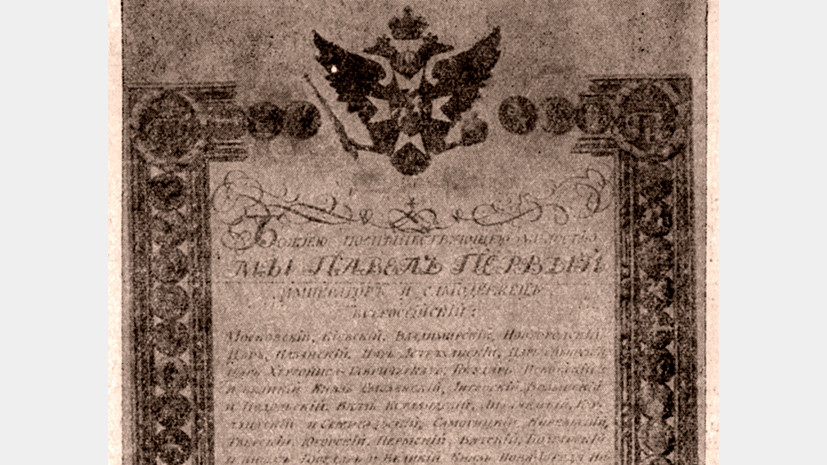

19 июля 1799 года указом императора Павла I была создана Российско-Американская компания

В российской истории особенное место занимает история Русской Америки — владений Российской империи на тихоокеанском побережье североамериканского материка. Эти земли оставались русскими недолго, чуть меньше столетия, но их освоение дало колоссальный толчок развитию многих сфер русской жизни, начиная от военного флота и заканчивая созданием акционерных обществ.

Развитие и освоение Русской Америки было бы невозможно без главного инструмента русского влияния на Аляске и в Калифорнии — частно-государственной Русско-Американской компании. Эта структура, которая внесла огромный вклад в историю не только заокеанских владений России, но и в историю всей нашей страны, была создана 19 (8 ст.ст.) июля 1799 года. Причем инициатива возникновения такой компании шла снизу, а оформилась она решением сверху: в этот день был подписан именной указ императора Павла I «О именовании компании, составившейся для промыслов и торговли по Северо-Восточному морю, промыслов и торговли Российско-Американскою компаниею».

Император Павел I сыграл важнейшую роль в создании Российско-Американской компании, поддержав проект, который отвергла Екатерина Великая. «Император Павел I в коронационном одеянии», портрет работы художника Владимира Боровиковского, 1800 г.

Источник: https://ar.culture.ru

Купец Шелихов и чиновник Резанов

Предыстория появления и самой компании, и указа, узаконившего ее существование, начинается, по большому счету, с 1732 года. Именно тогда русский корабль «Святой Гавриил» впервые достиг тихоокеанского побережья Северной Америки. Через девять лет это достижение повторил отряд исследователей под руководством мореплавателей Витуса Беринга и Алексея Чирикова. Но прошло еще два десятилетия, прежде чем предприимчивые сибирские купцы и промысловики развернули на вновь открытых землях масштабную охоту на тамошнего пушного зверя. И только в 1772 году на острове Уналашка у побережья Аляски возникло первое русское поселение.

С того времени экспедиции, которые снаряжали на свои средства иркутские (Иркутск в то время был столицей Восточной Сибири) купцы и которые отправляло за казенный счет русское правительство, стали регулярными. Но они не могли решить главной задачи: переформатировать характер освоения Русской Америки из эпизодического в постоянный. Без этого невозможно было не только снабжать и развивать земли, объявленные русскими, но и удержать их в случае попытки какой-нибудь из других крупных держав наложить на них свою руку.

Портрет иркутского купца Григория Шелихова, одного из основателей «Северо-Восточной компании», ставшей частью Российско-Американской компании. Неизвестный художник, 1780-е гг.

Источник: https://commons.wikimedia.org

Но нашлись два человека, которые не только осознали эту необходимость, но и смогли справиться с задачей. Первым из них стал иркутский купец Григорий Шелихов. Уроженец Курской губернии, он перебрался в Иркутск в начале 1770-х годов и быстро вошел в число самых крупных и уважаемых предпринимателей города. Он не только одним из первых оценил те уникальные возможности, которые давала Русская Америка предприимчивым людям, но и сам отправился в плавание к ее берегам, чтобы оценить, какие силы и средства потребны для освоения новых земель и организации там постоянного промысла.

Очень быстро купцу Шелихову стало ясно, что в одиночку справиться с этой задачей ему не под силу, и в начале 1780-х годов он вместе с купцом Иваном Голиковым основал Северо-Восточную компанию для организации и ведения пушного промысла. В отличие от множества других подобных компаний, которые иркутские купцы основывали ежегодно с той же целью и которые с окончанием охотничьего сезона прекращали свое существование, предприятие Шелихова и Голикова с самого начала затевалось на срок как минимум в десять лет. Такая предприимчивость была залогом большей успешности компании, что довольно быстро было доказано на деле.

В тот момент, когда миновали первоначально отведенные шелиховско-голиковской компании десять лет работы и она начала новое десятилетие своей истории, инспектировать ее деятельность из Санкт-Петербурга прибыл Николай Резанов — бывший правитель канцелярии Гавриила Державина, кабинет-секретаря Екатерины Великой, только что оставивший свой пост ради этой поездки. И очень быстро оба: и Резанов, и Шелихов поняли, что судьба дает им возможность объединить усилия ради развития Русской Америки. В 1795 году петербургский инспектор женится на дочери иркутского купца, и Северо-Восточная компания приобретает своего влиятельного человека в столице.

Эскиз флага Российско-Американской компании, утвержденный императором Александром I 28 сентября 1806 года. Над рисунком надпись: «На подлинном его императорского величества рукою написано так: «Быть посему»

Источник: https://commons.wikimedia.org

По пути слияния и поглощения

Это было тем важнее для Григория Шелихова, если учесть, что еще в 1788 году он подал на имя императрицы Екатерины II прошение о выдаче ссуды и признании монополии Северо-Восточной компании на промысел и освоение Русской Америки. Но одобрения не получил: строго следившая за коммерческой конкуренцией императрица наложила отрицательную резолюцию, гласившую: «Чтоб Голиков и Шелихов одне торговали в новооткрытые места, сие прошение есть сущее монополие и исключительное торговле, противное моим правилам».

Но однажды возникшая идея не покидала Григория Шелихова до самой смерти в 1795 году, а после его кончины обрела новое воплощение в усилиях его вдовы Натальи Шелиховой. Она оказалась ничуть не менее энергичной и предприимчивой, чем покойный муж, и к тому же могла теперь в полной мере воспользоваться возможностями зятя, Николая Резанова, вернувшегося в Петербург и изо всех сил принявшегося добиваться воплощения идеи создания монопольной компании по освоению и развитию Русской Америки.

Портрет графа Николая Резанова, одного из главных инициаторов создания и защитника интересов Российско-Американской компании. Неизвестный художник, 1803 год

Источник: https://livejournal.com

Существенные подвижки в этом деле начались после того, как умерла Екатерина II и на престол взошел ее сын Павел I. Он был далеко не таким яростным противником монополий в торговом деле, как его мать, и мысль о том, чтобы возложить освоение заокеанских владений России на одну компанию, которая состояла бы под присмотром государства, показалась новому императору весьма здравой. Тем паче, что высказывал ее Резанов, проявивший себя к тому времени как опытный чиновник, радеющий не только о собственном кармане, но действительно понимающий государственные нужды и беспокоящийся о них.

Однако не один Николай Резанов хлопотал перед императором Павлом о создании монопольной компании для освоения русских владений в Америке. В 1797 году Северо-Восточная компания, а также Северная и Курильская компании Шелиховых объединились с Иркутской коммерческой компанией, главную роль в которой играл купец Николай Мыльников. Так возникла «Американская Голикова, Шелихова и Мыльникова компания», которую иркутский генерал-губернатор Ларион Нагель попросил утвердить самого императора — и получил полное одобрение. Павел I отметил на прошении, что считает полезным «соединение купцов Голикова, Шелихова и Мыльникова для совместного отправления торговли и промыслов их на американских островах» и потому утверждает его.

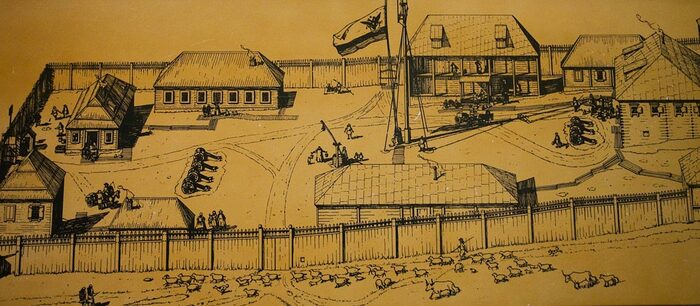

Форт-Росс — крупнейшее поселение Российско-Американской компании (хорошо виден ее флаг над фортом) на побережье Калифорнии, существовавшее с 1814 по 1841 годы. Рисунок начала 1820-х годов

Источник: http://matveychev-oleg.livejournal.com

До реализации давней мечты семьи Шелиховых и их зятя оставался последний шаг, и Николай Резанов вскоре совершил его. Поскольку быстрое объединение столь крупных купеческих компаний не могло пройти гладко, понадобился человек, который сумел бы сгладить и согласовать все возникшие противоречия, закрепив достигнутые договоренности на бумаге в виде нового устава компании. Именно это и удалось сделать наторевшему в бюрократических делах Резанову. И тут как нельзя кстати пришелся поданный незадолго до того доклад генерал-прокурора Сената князя Алексея Куракина «О вредности многих в Америке компаний и пользе от соединения их воедино».

30 июля (ст.ст.) 1798 года в Иркутске два десятка крупнейших местных предпринимателей поставили свои подписи, утверждавшие акт о создании «Американской Голикова, Шелихова и Мыльникова компании». А уже в начале сентября того же года Коммерц-коллегия представила государю свои предложения о наделении новообразованной компании монопольным правом освоения и ведения торговли в Русской Америке. Но прошел еще почти год, прежде чем 8 июля (ст.ст.) 1799 года появился императорский указ о создании Российско-Американской компании. Это время понадобилось на то, чтобы Петербург договорился с Лондоном о разграничении сфер влияния на тихоокеанском побережье Америки, а также на доработку основных документов новой компании.

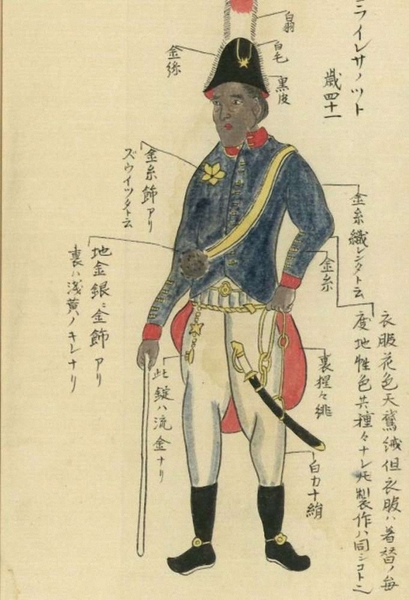

Русский посланник камергер Николай Резанов в Японии, куда он прибыл в 1803 году в ходе первого русского кругосветного плавания, организованного Российско-американской компанией. Рисунок неизвестного художника из японской рукописи, начало XIX века

Источник: https://livejournal.com

Бизнес на пользу Отечеству

Новая структура, которой предстояло отныне играть главную роль в освоении и развитии Русской Америки, согласно императорскому указу получила полное наименование «Под Высочайшим Его Императорского Величества покровительством Российская Американская компания». Тем же указом отдавалось «соизволение», чтобы сухопутные и морские военные силы России оказывали новой компании любую возможную помощь — на ее средства.

Российско-Американская компания не замедлила воспользоваться этим соизволением — к обоюдной пользе ее самой и всей России. Достаточно сказать, что с 1804 по 1840 год именно эта компания при поддержке казны организовала 25 морских экспедиций, в том числе 15 кругосветных — впервые в истории русского флота. В первой русской кругосветке участвовал и Николай Резанов, и он же был фактически первым русским послом в Японии. Кругосветные плавания Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского, освоение Камчатки и Сахалина, постройка городка Форт-Росс в Калифорнии и Новоархангельска на Аляске — вот далеко не полный список дел, совершенных под эгидой и на средства Российско-Американской компании.

Император Александр I в 1801 году приобрел 20 акций Российско-Американской компании, что существенно подняло доверие к этому предприятию. «Портрет императора Александра I на фоне Камероновой галереи» работы художника Джорджа Доу, 1825 г.

Источник: http://virtualrm.spb.ru

Постепенно компания из сугубо частной стала превращаться в частно-государственную, особенно после того, как в число ее акционеров вошел император Александр I и представители высшего дворянства. Со временем руководители компании стали назначаться из Петербурга, и были это, как правило, военные моряки, что тоже подчеркивало государственный характер компании, а также позволяло быстрее и проще решать проблемы, связанные с морским снабжением русских заокеанских владений.

Но именно этот частно-государственный характер Российско-Американской компании в конечном счете и стал залогом продажи Русской Америки. Доходы компании стабильно падали, многие ее коммерческие предприятия проваливались, а попытки переложить вопросы снабжения поселенцев на казну быстро показали Петербургу все сложности и проблемы поддержания жизнедеятельности отдаленных владений. Все это и стало, по большому счету, основной причиной продажи русских земель сначала в Калифорнии, а потом и на Аляске.

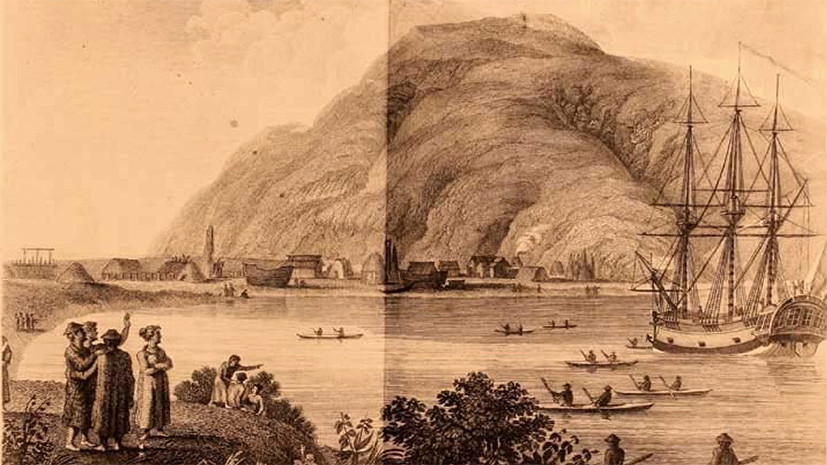

Источник: Вид Новоархангельска — столицы Русской Америки и главного города Российско-Американской компании в русских владениях на тихоокеанском побережье Америки. Источник: https://vc.ru

Russian-American Company flag, 1806 design |

|

|

Native name |

Под высочайшим Его Императорского Величества покровительством Российская-Американская Компания |

|---|---|

| Type | Joint-stock company |

| Industry | Fur trade |

| Founded | 8 July 1799[1] Saint Petersburg, Russian Empire |

| Founder | Nikolai Rezanov Grigory Shelikhov |

| Defunct | 1881 |

| Fate | Ceased operations following Alaska Purchase (1867) |

| Successor | Alaska Commercial Company |

| Headquarters | Saint Petersburg, Russian Empire |

|

Key people |

Alexander Andreyevich Baranov |

The Russian-American Company Under the High Patronage of His Imperial Majesty (Russian: Под высочайшим Его Императорского Величества покровительством Российская-Американская Компания, romanized: Pod vysochayshim Yego Imperatorskogo Velichestva pokrovitelstvom Rossiyskaya-Amerikanskaya Kompaniya) was a state-sponsored chartered company formed largely on the basis of the United American Company. Emperor Paul I of Russia chartered the company in the Ukase of 1799.[1][2] It had the mission of establishing new settlements in Russian America, conducting trade with natives, and carrying out an expanded colonization program.

Russia’s first joint-stock company, it came under the direct authority of the Ministry of Commerce of Imperial Russia. Count Nikolai Petrovich Rumyantsev (Minister of Commerce from 1802 to 1811; Minister of Foreign Affairs from 1808 to 1814) exercised a pivotal influence upon the early activities of the company. In 1801 the company’s headquarters moved from Irkutsk to Saint Petersburg, and the merchants who were initially the major stockholders were soon replaced[by whom?] with Russia’s nobility and aristocracy.

Count Rumyantsev funded Russia’s first naval circumnavigation of the globe under the joint command of Adam Johann von Krusenstern and Nikolai Rezanov in 1803–1806. Later he funded and directed the Ryurik‘s circumnavigation of 1814–1816, which provided substantial scientific information on Alaska’s and California’s flora and fauna, and important ethnographic information on Alaskan and Californian (among others) natives. During the Russian-California period (1812–1842) when they operated Fort Ross, the Russians named present-day Bodega Bay, California as «Rumyantsev Bay» (Залив Румянцев) in his honor.

Early history[edit]

In 1799 the Russian government appointed an official, with the title ‘Correspondent’, to maintain oversight of company affairs, the first being Nikolai Rezanov.[3] This role was soon expanded to a three-seat board of directors, with two elected by the stockholders and one appointed by the government.[3][4] Additionally the directors had to send reports of the company’s activities directly to the tsar.[3][4] They also appointed a Chief Manager of the company, who was stationed in North America to directly administer the forts, trade stations and outposts.

Alexander Andreyevich Baranov was appointed as the first Chief Manager. During his tenure, he founded both Pavlovskaya and later New Archangel, settlements that became operating bases for the company. He was replaced in 1818 by an officer appointed from the Imperial Russian Navy. The position of Chief Manager was thereafter reserved for Imperial Naval officers.[4]

The Ukase of 1799 (edict or proclamation) granted the company a monopoly over trade in Russian America, defined with a southern border of 55° N latitude. Tsar Alexander I in the Ukase of 1821 asserted its domain to 45°50′ N latitude, revised by 1822 to 51° N latitude.[5] This border was challenged by both Great Britain and the United States, which ultimately resulted in the Russo-American Treaty of 1824 and the Russo-British Treaty of 1825. These established 54°40′ as the ostensible southward limit of Russian interests.[6]

The only attempt by the Russians to enforce the ukase of 1821 was the seizure of the U.S. brig Pearl in 1822, by the Russian sloop Apollon. The Pearl, a vessel of the maritime fur trade, was sailing from Boston, Massachusetts to New Archangel/Sitka. When the U.S. government protested, the Russians released the vessel and paid compensation.[7] Due to treaty violations in 1833 with the British by the company’s governor, Baron Ferdinand von Wrangel, the Russians later leased the southeastern sector of what is now the Alaska Panhandle, to the Hudson’s Bay Company in 1838 as part of a damages settlement. The lease gave the HBC authority as far north as 56° 30′ N.

The Russian-American Company’s capital at New Archangel (present-day Sitka, Alaska) in 1837

Under Baranov, who governed the region between 1790 and 1818, a permanent settlement was established in 1804 at «Novo-Arkhangelsk» (New Archangel, today’s Sitka, Alaska), and a thriving maritime trade was organized. Alutiiq and Aleut men from the Kodiak and the Aleutian Islands were forcibly conscripted to work for the company for three-year periods because they were «among the most sophisticated and effective sea otter hunters in the world.»[4] During its initial years, the company had problems in maintaining a pool of skilled crewmen for its ships. The limited number of Russian men proficient in naval craft in the Empire usually sought employment in the Imperial Russian Navy. The RAC (Russian-American Company) had difficulty recruiting men for naval training, in part due to the continued practice of serfdom in the Empire, which kept most peasants tied to the land.[3] In 1802 the Imperial government directed the Imperial Navy to send officers for employment in the RAC, with half of their pay to come from the company.[3]

Russian merchants were excluded from the port of Guangzhou and its valuable markets, something the RAC endeavored to change. The company funded a circumnavigation that lasted from 1803 to 1806, with the goals of expanding Russian navigational knowledge, supplying the RAC stations, and opening commercial relations with the Qing Empire.[8] While the expedition did sell its wares at the Chinese port, «no noticeable progress» towards securing Russian trading rights was made during the next half century.[8] Due to the closed Chinese ports, the RAC had to ship its furs to the Russian port of Okhotsk. From there caravans typically took more than a year to reach Ayan, Irkutsk, and the Siberian Route.[9] The majority of the pelts were traded in Kyakhta, where Chinese trade goods, principally cotton,[10] porcelain and tea, were traded.[9]

Fort Elizabeth was built in Hawaii by Georg Anton Schäffer, an agent of the RAC. His actions to attempt to overthrow the Kingdom of Hawaii is known as the Schäffer affair.

American merchants[edit]

Over the course of the RAC’s first decade of enterprise, its officials became increasingly concerned about American ships trading in adjacent coastal regions, especially their sale of firearms to natives. Throughout 1808 to 1810, Imperial officials appealed to the United States government to ban this trade. The American government took no action to satisfy Russian concerns. Discussions were held with American ambassador John Quincy Adams in 1810 to determine the southern limits of the Russian’s claimed land.[11] Government agents of the Russian Empire «claimed the whole coast of America on the Pacific, and the adjacent islands, from Bering’s Strait southward toward and beyond the mouth of the Columbia River».[11] The pronouncement stalled attempts at settling a southern border of Russian America for over a decade.

American fur trader John Jacob Astor sent a ship in 1810 to present-day Alaska with the intention of supplying New Archangel. The supplies were welcomed by Baranov, and he hired the ship to transport furs to Guangzhou.[12]: 77–80 Upon learning of the pressing issue of American sales of firearms, Astor conceived of plan beneficial to both his American Fur Company and the RAC. In return for a monopoly to supply Russian stations through his subsidiary Pacific Fur Company and the right to transport RAC furs to the Qing Empire, Astor promised to refrain from selling firearms to Alaskan natives. The Russian Minister to the United States, Count Fyodor Palen, was informed of the proposal. He contacted the Imperial government, noting that the deal would likely be more effective at ending the firearm sales than through diplomatic channels with the United States.[10] Astor’s son-in-law, Adrian B. Benton, traveled to Saint Petersburg in 1811 to negotiate with company and government officials.

The proposed agreement was favorably received by the board of directors, outside one contentious clause. Astor requested to be allowed to transport a minor amount of furs into Russia import free, a benefit which only the RAC had enjoyed.[10] Shareholders of the company, such as the minister of both the Foreign and Commercial offices, Count Nikolay Rumyantsev, expressed opposition to this provision. He believed that Astor had arranged all the negotiations to secure this trading right.[10] Eventually the Americans dropped the provision and on 2 May 1812, the parties signed a four-year agreement. The two companies agreed to cease trading with other merchants and prevent the trading operations on the coast by their competitors. But the onset of the War of 1812 between Great Britain and the United States, and the capture of Astoria by the North West Company of Canada, ended Astor’s operations on the Pacific coast.[10]

Outside Russian America[edit]

The Russian-American Company grew interests in other parts of North America, principally Alta California, with smaller focus on Baja California and the Oregon Country. Additionally, some efforts were spent on increasing relations with the Kingdom of Hawaii, with the Schäffer affair being an attempt at colonizing the islands by a company agent acting alone.

Lower Pacific Northwest[edit]

Juno[edit]

While sailing south from Russian America for Alta California, the crew of the Juno attempted entering the Columbia River. Grigory Langsdorff reported that «Count Rezanov had already formed his plans for the removal of the Russian settlement [New Archangel] to the river Columbia, and was now planning to build a shipyard there.»[13] The company directors were previously advised by Rezanov to establish a company settlement on the river, in a plan aiming for company expansion south «to include the coast of California in the Russian possession.»[14] Bad weather made passing the mouth of the Columbia too difficult to pursue.

Saint Nikolai expedition[edit]

A company vessel, the Nikolai, was dispatched to the Oregon Country by Chief Manager Baranov in November 1808 with instructions to «if possible discover a site for a permanent Russian post in the Oregon Country.»[15] On 1 November,[16] a weather system of strong gales and large waves marooned the ship on a beach north of the Quillayute River and James Island.[15] Conflict arose with the neighboring Hoh nation and the crew had to flee into the interior of the Olympic Peninsula. Clashes with the indigenous population continued over the next year, the Russians having to resort to raiding villages for food.[17] Eventually most of the crew became willing slaves to the Makah on the understanding they would be released when the next European vessel would arrive.[18] American Captain Brown of the Lydia purchased the Nikolai crew and they sailed for New Archangel, arriving there on 9 June.[19] During their time marooned on the Olympic Peninsula, seven of the crew died, including expedition commander Nikolai Bulygin and his 18-year-old wife, Anna Bulyagina.[19]

Californias[edit]

The first ship to trap furs in either Alta or Baja California for the RAC was in 1803. An American vessel owned by James O’Cain, the O’Cain, was contracted to trap sea otters on the Baja California peninsula, with half of the furs caught property of the RAC.[20] On board the ship besides its American crew were 2 RAC staff and 40 natives, principally Aleuts,[20] along with some Alutiiq of Kodiak Island.[21] The hunting equipment used in the expedition was of indigenous origin, including the notable iqyax boats. Based out of San Quintín, Alaskan natives caught sea otters from Misión de El Rosario de Abajo to Santo Domingo (located in the modern Comondú Municipality).[21] Returning Kodiak island in June 1804, the O’Cain contained a total of 1,800 sea otter skins caught by the natives or purchased from Spanish.[21] Under similar terms other American captains were employed over the years, with Aleuts continually used to trap California Sea otters, specific operations employing upwards of 300.[10] During the period between 1805 and 1812 Baranov supplied Aleut laborers to 10 American ships sent to California, with over 22,000 pelts gathered.[20]

In Aug. 1805, Nikolai Rezanov arrived at New Archangel, then visiting the scattered RAC possessions. Provisions were at the time sorely needed by the RAC posts to feed its workforce, an issue that would plague the company for decades. After Rezanov purchased the Juno, an American ship, he and its crew departed from New Archangel in February 1806 south to attempt purchasing supplies in Alta California.[12]: 51–55, 59 Upon entering the Californias, Rezanov negotiated with Spanish authorities in the name of the Tsar, presenting himself as a minister plenipotentiary.[21] Despite his claims, he was never given such a commission by the Imperial Government. Efforts were made at cultivating relations with prominent official José Darío Argüello, in order secure a contract for provisions, Rezanov even having a romance with his daughter, Concepción Argüello. However the officials were only willing to forward the request of the Russians to Mexico City, none wanting to disobey a decree by the Spanish Empire that outlawed trade with foreigners. After several months the Russians departed for New Archangel without an agreement for provisions.

Valuable reconnaissance however was gained, with Rezanov seeing first hand the lack of Spanish presidios or settlements until the southern shore of the San Francisco Bay. Several ships owned by Americans were contracted to begin operations in Alta California almost immediately after the Juno’s return to New Archangel. One ship was based in Bodega Bay, with its Indigenous Alaskan workforce operating from the coast of modern Mendocino County to the Farallon Islands.[21] While catching otters on the northern shores of the San Francisco Bay, Luis Antonio Argüello, the commandant ordered a cannon be shot at the trappers’ baidarkas, dispersing the Aleut and Alutiiq trappers from the Bay.[21] Reports from the American captains and Rezanov on the conditions in California encouraged Chief Manager Baranov to plan a coastal settlement in the territory. There were numerous sea otter populations to hunt, a lack of Spanish military posts above San Francisco Bay, and the possibility to trade with the Spanish Missions.[21]

Fort Ross[edit]

Built in 1812 and located on the coast of California in modern-day Sonoma County, Fort Ross was the southernmost outpost of the company. Several additional posts were operated by the company, including Port Rumyantsev on Bodega Bay, and several ranches south of the Russian River valley. Though on Spanish and then subsequently Mexican territory, the legitimacy of these claims was contested by both the Company and the Russian Government until the sale of the settlement in 1841, basing the legitimacy of their claims on prior English (New Albion) claims of territorial discovery.[22] It is now partially reconstructed and an open-air museum, with the Rotchev House being the only remaining original building.

Proposed colonization[edit]

An expansive colonization program of California was presented to the Imperial Court by the «garrulous and unreliable»[23] 20-year-old junior officer and former Decembrist Dmitry I. Zavalishin in late 1824.[24] He had been a crew member of an expedition that during 1823 and 1824 to examine the Russian possessions in North America.[24] His memorandum proposed that the Californios be encouraged to secede from Mexico in order to create a political alliance.[25] Zavalishin wanted the Russian-American Company to receive a grant of land extending north to the border of the Oregon Country, south to the San Francisco Bay and east to either the Sierra Nevada mountains or the Sacramento River.[25] In return the Russians were to maintain a naval presence in San Francisco Bay, protect the California Mission’s right to maintain neophyte labor, allow Californios to settle within the grant and establish Spanish language schools throughout California.[25] A council of the inner Russian government debated the merits of Zavalishin’s plan. Foreign Minister Count Karl Nesselrode feared the scheme would anger the United States and the United Kingdom, and consequently was against it. The court representative of the RAC, Count Nikolay Mordvinov, defended the memorandum and voiced Zavalishin’s stance that «too much leniency and effort to avoid conflict sometimes only precipitate a conflict.»[25]

Building on Zavalishin’s proposal, Mordvinov planned on buying serfs from Russian landlords and sending them to California.[25] The freed serfs were to be supported by the company and had to remain as settlers for seven years in its service. After the expiration of their contracts, all farming implements provided and land farmed upon would become the property of the freemen. A banquet was held for Zavalishin to draw support for his plan, with many prominent officials of the Empire attending.[25] Mikhail Speransky, a former Governor-General of Siberia, saw California as a future grain supplier to Russian Pacific possessions in Alaska, Sakhalin and the Siberian coast. The Assistant Foreign Minister, Poletica, while at first against Zavalishin’s program of Californian expansionism, by the end of the reception became fully supportive of it. Additionally the Minister of Education, Shishkov, while not present at the banquet warmly received the memorandum.

Zavalishin became fearful the treaties made in 1824 and 1825 that delineated Russian America’s borders would restrict the Empire from a proactive policy in North America. He beseeched Tsar Alexander I for an audience to defend his memorandum, but a meeting was never arranged.[25] Eventually Tsar Alexander echoed Nesselrode’s position and refused to send Zavalishin back to California. The political upheaval of Alexander I’s death and the subsequent Decembrist Uprising halted the considerations for an extensive commercial colonisation of California by the RAC.[25] In 1853 Governor General N. N. Muravyov recounted to Tsar Alexander II that: California during the 1820s «was unoccupied and virtually unprocessed by anybody», though he found that a «foothold in California» would «sooner or later» have to be turned over to the advancing Americans.[26]

Later period[edit]

In 1818 the Russian government had taken control of the Russian-American Company from the merchants who held the charter. Starting in the 1820s the company’s profitability slumped due to declining populations of fur bearing animals. It had already had bad annual returns, in 1808 slightly less than half of the 2,300,000 rubles of expense were covered.[3] Starting in 1797 with its forerunner the United American Company to 1821 the RAC collected the following inventory of furs, worth in total 16 million rubles: 1.3 million foxes of several species, 72,894 sea otters, 59,530 river otters, 34,546 beavers, 30,950 sables, 17,298 wolverines, 14,969 fur seals along with smaller numbers of lynx, wolf, sea lion, walrus and bears.[27]

In 1828, Emperor Nicholas I ordered that the RAC begin to supply the Russian settlements on the Kamchatka Peninsula, such as Petropavlovsk, with salt. The company was expected to ship between 3,000 and 5,000 Poods of salt annually.[28] Continual difficulties at securing large amounts of cheap salt in the Kingdom of Hawaii and Alta California led officials to consider Baja California instead. Arvid Etholén was dispatched in the winter of 1827, quickly securing permission from Mexican authorities to gather salt around San Quintín.[28] Transportation was arranged with the Misión Santo Tomás.

The explorer and naval officer, Baron Ferdinand Petrovich von Wrangel, who had been administrator of imperial government interests in Russian America a decade before, was the fifth governor during the government period. Eventually during the 1840s the governing board of the company was replaced with a five-member administration of imperial naval officers.[3]

During the Crimean War, officials of the RAC began to fear an invasion of their Alaskan settlements by British forces. Discussions with the Hudson’s Bay Company were begun in the spring of 1854, with each company pledged to continue peaceable relations and to press their respective governments to do the same.[26] The United Kingdom and the Russian Empire accepted the deal by the companies, but both governments specified that naval blockades and seizure of vessels were acceptable actions.[26] The British HMS Pique and the French Sibylle, attacked a RAC outpost on Urup Island of the Kuriles in 1855, from the belief the Kuriles weren’t covered by the agreement.[29]

The company built a whaling station at Mamga in Tugur Bay in the Sea of Okhotsk in 1862. It operated from 1863 to 1865 before being sold to Otto Wilhelm Lindholm. Two schooners used the station as a base, sending out whaleboats to catch bowhead whales, which were towed ashore and processed at a nearby tryworks.[30]

The Russian-American Company has been appraised as being run with «poorly chosen and inadequately skilled staff», floundering in part from «the lack of experience of the executives handling an organization which overreached itself through its expansion across the Pacific and along the American coast into California…»[3] The company ceased its commercial activities in 1881. In 1867, the Alaska Purchase transferred control of Alaska to the United States and the commercial interests of the Russian-American Company were sold to Hutchinson, Kohl & Company of San Francisco, California, who then renamed their company to the Alaska Commercial Company.

Russian-American Company flag[edit]

Flag of the Russian-American Company 1835

The Russian commercial flag (civil ensign) was used between 1799 and 1806 by the company on its ships and establishments. Tsar Alexander I approved a design for a separate flag for the RAC on 10 October 1806 O.S., writing «So be it» upon the report.[31] After being sent to the State Council, it was forwarded to the Finance and Naval ministries, along with the Saint Petersburg office of the RAC on 19 October 1806 O.S.[32] The memorandum described the flag as having «three stripes, the lower red, the middle blue, and the upper and wider stripe white, with the facsimile on it of the All-Russia state coat-of-arms below which is a ribbon hanging from the talons of the eagle with the inscription thereon ‘Russo-American Company'».[32]

The company flag eventually had several variations, in part from the nature of individual production and the changing designs of the Imperial flag. As researcher John Middleton noted, «There continues to be much discussion concerning the design of the company flag, mostly centered around the design and placement of the eagle.»[32] The various flags flew over the company’s holdings in California until 1 January 1842, and over Alaska until 18 October 1867, when all Russian-American Company holdings in Alaska were sold to the United States. The flag continued to represent the company until its Russian holdings were liquidated in 1881.[31]

Chief managers[edit]